中安在线、中安新闻客户端讯 2024年,安徽省经济总量跨上5万亿元台阶,连续多年保持稳步增长。

一个关乎发展的关键问题亟待解答:谁在默默撑起这片土地的“经济底盘”?答案藏在江淮大地星罗棋布的县域里。2024年,安徽县域经济总量突破2.4万亿元,占全省GDP比重超过47%。这意味着,安徽县域经济已然成为全省经济的重要支柱。

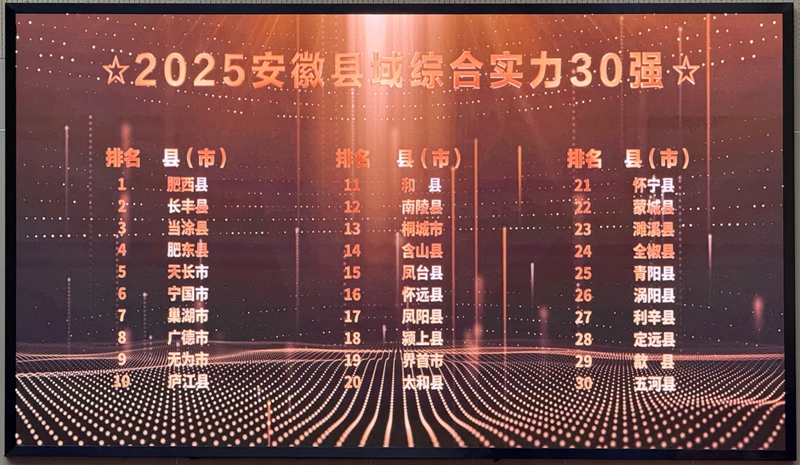

8月16日,在2025(第七届)安徽县域经济高质量发展论坛上,《安徽县域经济竞争力报告2025》和“2025安徽县域综合实力30强”榜单发布,综合分析了安徽省县域经济发展情况。

让我们走进这片充满活力的县域版图,看看其综合实力背后的逻辑密码。

2025安徽县域综合实力30强

整体实力稳步攀升

根据报告统计,2024年,安徽县域地区生产总值24098.11亿元,较上年增长9.11%。其中,肥西县、长丰县、肥东县、天长市、庐江县、无为市、巢湖市、濉溪县、当涂县、凤阳县的经济总量位居前10位,有16个县域地区生产总值超过500亿元。2019—2024年,安徽县域地区生产总值呈现持续增长态势,年均增长率为7.44%。

工业化水平持续提升。2024年,安徽县域第二产业增加值为9577.87亿元,较上年增加7.15%。其中,天长市、长丰县、界首市、凤台县、郎溪县、肥西县、桐城市7个县(市)第二产业占GDP比重超过50%。

财政收支结构不断优化。2024年,安徽县域地方财政收入为1450.3亿元,较上年增长1.41%。长丰县、肥东县、肥西县等14个县(市)地方财政收入超过30亿元,其中,肥西县的财政收入为79.45亿元。

2024年,安徽县域地方财政支出为3598.11亿元,较上年增长7.67%。长丰县、肥东县、肥西县、霍邱县、庐江县、颍上县、寿县、广德市8个县(市)地方财政支出超过80亿元,其中,长丰县的财政支出达到146.58亿元。

固定资产投资规模逐渐壮大。2024年,安徽县域固定资产投资总额为28589.69亿元,较上年增长6.69%。其中,太和县、定远县、东至县、含山县、霍山县、肥西县6个县的增长率超过了15%。

对外贸易水平复苏明显。2024年,安徽县域进出口总额为192.03亿美元,呈现稳中向好态势。按进出口贸易总额排名,位居前十的县域分别为和县、肥西县、天长市、长丰县、广德市、濉溪县、肥东县、宁国市、来安县、巢湖市。按进出口贸易年增长率排名,第一是岳西县,达205.20%。

居民收入水平增长有力。2024年,安徽县域农村居民人均可支配收入为23409.8元,较上年增长6.25%。从总量上来看,有8个县的农村居民可支配收入超过30000元,35个县域超过20000元。从增速来看,有6个县域的农村居民可支配收入年增长率超过7%,全部县域实现了正增长。

空间格局呈“梯度分布”

尽管安徽县域经济发展取得了显著成就,但区域差异依然明显。总体来看,呈现“北强南弱中部凸起”的空间分布特征。

在前三十强中,皖中地区占相当大比重。尤其是合肥都市圈周边的县域,凭借着优越的地理位置、完善的基础设施和强大的产业辐射,经济发展迅速,综合实力较强。

比如,肥西县一马当先,凭借其优越的地理位置和产业基础,推动汽车、家电等产业发展,2024年GDP总量突破千亿大关,以雄厚的实力领跑全省县域。长丰县也紧随其后,成功跻身“千亿俱乐部”,形成了千亿级产业群,拥有千亿级企业,工业总产值突破2000亿元。

同时肥东、巢湖市、庐江县等也在快速发展,与合肥形成了紧密的经济联系,在产业协同、人才流动、资源共享等方面具有明显优势。

皖南地区县域整体处于全省中上水平,当涂县、宁国市、广德市成功跻身前十强。

当涂县在智能家电、水产养殖等领域实现多元发展,宁国市以汽车零部件及高端装备和精密铸件产业站稳脚跟,广德市则在电子电路、汽车核心部件、智能装备领域崭露头角。它们凭借各自的资源禀赋,走出了差异化路径,在“专而精”的特色赛道竞争中占据一席之地。

皖北地区整体实力相对偏弱,但仍有部分县域表现突出,如太和县、颍上县、界首市等进入全省前三十强。

太和县深耕医药健康产业,打造出区域性的医药流通枢纽;颍上县向新而行,在新能源与节能环保产业上追“光”生长;界首市聚焦循环经济,在资源再生利用领域形成独特优势。这三个县域突破地域与资源的限制,为皖北县域提供了“以特色破局”的参考样本。

与周边强县仍有差距

安徽县域发展速度不断加快,发展质量持续提高,但从更广阔的视野来看,安徽与江苏、浙江的一些发达省份相比,我省县域经济发展还存在经济总量不够大,产业实力较弱,发展不均衡等亟待解决的问题,县域整体实力有待提升。

数据显示,2024年江苏县域生产总值为52208.51亿元,浙江县域生产总值为38858.92亿元,分别是安徽县域的2.1倍、1.61倍。与中部其他地区相比,2024年河南县域生产总值为32694.98亿元,湖南县域生产总值为33778.21亿元,分别是安徽县域的1.36倍、1.4倍。

县域工业化基础有待提升。2024年安徽省三次产业结构比为7.04:38.73:54.23,与全国产业结构比值相差不大,但安徽县域产业结构比值为11.57:39.75:48.68,与全国以及安徽省整体相比差距较大。产业结构有待进一步优化,工业化基础有待提升。

县域开放水平仍需提升。2024年,安徽县域进出口总额为192.03亿美元。与江苏相比,安徽县域差距较大,县域总体开放程度较低。

县域城镇化质量亟须提高。2024年,安徽县域常住人口城镇化率为49.26%,而安徽省常住人口城镇化率为62.57%,二者之间差距较大,县域整体城镇化率低。其中,皖北地区县域城镇化率为41.65%,县域城乡居民收入差距最大,县域城镇居民可支配收入是农村居民可支配收入的2.05倍,城乡融合发展水平较低,县域城镇化质量亟须提高。

县域综合实力如何跃升?

我们可以看到,安徽县域经济正从“单点突破”向“区域协同”迈进。但是不同区域之间仍然存在差距,这不仅是地理分布的差异,更是资源禀赋、产业路径与发展动能共同作用的结果。

而从更宏观的发展坐标审视,安徽县域经济与苏浙等发达省份、乃至中部邻省的差距,不仅是数字层面的“量级落差”,更折射出发展动能、产业层次与区域协同的深层短板。

未来,如何缩小区域差距、以成果转化为纽带,激活县域经济“全域潜力”,将成为安徽县域高质量发展的关键命题。

在安徽省政府发展研究中心党组成员、副主任凌宏彬看来,高层次人才匮乏、原始创新能力薄弱等瓶颈,正成为县域突破发展天花板的关键阻碍。

“从千亿县成功发展经验来看,县域经济是‘扬长避短’的特色经济,也是‘趁势借力’的创新经济。当前县域经济发展已进入新阶段,需从单纯资源依赖转向'特色X创新'的乘数效应驱动。”为此,凌宏彬建议,县域应该主动面向高校和科研院所捕捉寻找、合作嫁接,打造产学研合作和科技成果转化平台,实现县域经济借力创新发展,走出“小县城、大科技”的县域经济高质量发展之路。

产业集群是县域经济实现“1+1>2”的关键路径。

“产业集群能够相互分摊成本、分享收益,彼此借光,互相照亮”,中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞指出,产业集群的核心优势在于“成本共担、收益共享”,尤其对于远离都市圈、资源禀赋有限的县域,打造产业集群不是“选择题”,而是“必修课”。

他建议,要深刻把握集群发展规律和历史方位,开阔视野、提升认知、精湛专业,引导产业集群升级,让集群不仅是“产能集合”,更是“创新共同体”,最终以协同效应放大成果转化的效能,为县域经济注入持久动力。

县域经济综合竞争力的提升是一个系统工程。当前,全省59个县市站在“滚石上山、爬坡过坎”的关键节点,每一份“争先进位”的进取意识,每一次“特色产业”的加速布局,都是破解县域经济短板的“实招”,都是为安徽经济筑牢根基的“底气”。当“量的积累”转向“质的跃升”,安徽县域经济综合实力也会实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。(记者 徐慧媛)

安徽发展网版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:安徽发展网” 的所有作品,版权均属于安徽发展网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:安徽发展网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明 “来源:XXX(非安徽发展网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:18225885531 邮箱 cp55991@163.com

推荐阅读

推荐阅读