贾德江

作为中国美术家协会会员的朱安平,同时又是中国音乐家协会会员,这在画界同道中是极为罕见的。音乐是朱安平的立身之本,他是作曲家,又是演奏家。我们初见面时,他带来了自己作曲,自己演奏的笛子协奏曲《黄土吟》的出版发行光数。这是一首表现黄土地上的人民生活、劳动、幸福、憧像的抒情器乐曲,清脆美妙的笛音在管弦乐的和声中,回旋荡漾,波澜起伏,述说着作者对西北家乡的深保眷念和炽爱之情,如诗如赋,如语如诉、沁人心脾,令人动容。在这长达15分钟的时段里,我陶醉在成高亢、或悠扬、或委婉,或低回的优美旋律中,享受着听觉的愉悦,感受着他音乐的才华,敬慕之心,油然而生。可以肯定地说,未安平的音乐造诣是一流的,无论是作曲还是演奏,绝对是国家级的水准。他告诉我,他的笛子独奏拿过一等奖,他还做过乐队指挥,也为电影写过配乐,还多次受电视台导演之约,为电视剧或电视片创作背景音乐。他在音乐方面的卓越成就非同凡响。

他对美术的爱好,是天生的,自幼就喜爱写写画画。因长期在文化馆从事群众文化工作。音乐和绘画仿佛是两根拐杖一直伴随着他相向而行。是工作的需要,也是兴趣的使然,他不会因为音乐而丢下画笔,也不会因为画画而放弃音乐。多年来,他一心二用,心无旁骛地只在这两个领域探赜索隐,不知疲倦,交叉进行,不舍昼夜,只求精深,不在功利,乐在其中。他的最可贵之处,就在于好学深思,勤勉过人。他喜读书、读史、读论,读文学、读哲学,他更爱动笔,写曲,写文、写论,写书、写画。他是音乐的实践者,也是绘画的实干家、且善于理论致思,总是以理论先行,带动实践不断精进。他先后发表了研究音乐与美术的论文有30多篇,出版了《笛子独奏曲》及《中国画论》《中国画意象造型论》《吴昌硕艺术研究》《画梅论》四部美术理论专著。

不惑之年,他擢升为文化馆长,分内工作繁忙,分外时间有限,开始偏重于绘画创作,他专攻花鸟。兼习山水,尤在梅花上着力最深。他重视传统文人画笔墨的锤炼,曾师法过徐渭,八大、石涛、吴品硕等写意大家的笔痕噩迹,也曾对宋元明清山水名家的优秀作品心追手摹。他走的是在传统基础上的创新之路,当他掌握了以书法为根基的笔墨技巧之后,没有躺在前贤的成就上依样画葫芦,而是以《石涛画语录》中的“笔墨当随时代”“搜尽奇峰打草稿”“我之为我,自有我在”三句名言为座右铭,力求创造出有自家怀抱的花鸟醐,山水画来,20多年的摸爬滚打,他的中国画作品,多次参加全国性的各类美术大展,多次荣获奖项,他也被批准为中国美术家协会会员,还先后在全国各类报刊上发表其作品200余幅,出版个人画集六部之多,中央电视台、北京电视台、甘肃电视台、宁夏电视台、青岛电视台等多家媒体对其作过多次专访报道,成绩显著,声名鹊起,

令人震惊的是,其一,朱安平在音乐上的出类拔萃,在绘画上的出人头地,没有家世的显赫,没有名师的光环,也没有学历的炫耀,完全靠刻苦自学而自通,靠天赋勤奋而自励,他的崛起,无论是音乐还是美术,都不能说不是一个奇迹。其二,事业的青云直上,家庭却横祸天降,先后连丧二子的切肤之痛,曾使他万念俱厌,痛不欲生。这大概是他日后拒绝音乐专心绘画且疯狂画梅的直接痛因,有记者采访他,请他谈谈画梅的体验,说说为什么能把梅花画得那么好。他含泪答道:“因为我经历了生离死别的苦痛,是梅花给了我力量,给了我坚强。我的手在画画,我的心在滴血,流淌出来的就是我的梅花。”在那段大概有五年多的时间里,他白天画,夜里画,他就是梅花,梅花就是他,是梅花的作用,是梅花的精神支撑他、激励他,从悲痛中重新站立、从哀伤中重新奋起。他说,他要感谢一个人,这个人就是中国艺术研究院主办的《艺术评论》杂志社长兼主编的赵春强先生,不带任何私利地发现了他、帮助了他、提携了他。在他人生低谷的档口,是赵社长在他主管的这本国家级艺术类核心期刊上,多次发表他的论文及作品,并撰文给予他极高的评价、极大的鼓励,把他从西北一隅举荐到首都北京,在更大的平台上施展他的才艺,开阔了他的眼光,扩大了艺术交流的天地,增强了他的自信,鼓荡起他的精神。从此他落根在北京,绽放在首都。

朱安平在家乡,曾有“西北梅花王”之赞誉,因为他在梅花中注人了特殊的深刻情感。他崇尚梅花的“铮铮铁骨”,他景仰梅花的“斗雪凌霜”,他在梅花的挥洒中,寄托着自己的哀思,寄托着自己不屈不挠的精神。他画风中之梅的凛冽,他画雪中之梅的凄凉,他画虬枝盘错之梅的纠结,他画斜枝直势之梅的浩然之气。"画为心迹”,当他走出悲伤的阴影,他的梅花已是《老干品自高》《铁骨溢寒香》了,旋即又发出了《春蚕到死丝方尽》《梅枝干枯欲生花》的叹谓,后以《江山万里春》《五福花开乾坤秀》《盛世唱平安》等作品,开辟了讴歌时代的新境,表达了他对欣欣向荣祖国的赞美。朱安平的梅花,实是他内心的写照,是他人格的寄寓,是他精神的载体。

他笔下的梅花是丰富多彩的,多以红梅人画,或疏而逸,或繁而茂,或老而坚,或艳而雅,或势而动,或静而奇;他的水墨梅花另有一番风骨,或密如瑞雪,或冷似玉人,或暗香浮动,或凌寒绽放。无论是红梅还是墨梅,幅幅作品无不古厚拙劲,深沉雄强,无不以笔力、笔性、笔意与墨色、墨韵、墨气相和,表现出梅花的性格和气质。为了画好梅花,朱平安多次到各地梅园写生,观察那里培植的或野生的梅树,在风、晴、雨、雪不同天气中的变化,记录下老干、新枝、嫩条、花苞、花形的不同姿态,及其乍放、半开、全开的梅花正侧、俯仰、向背的不同角度差异,研究梅花从含苞欲放到花朵盛开的全过程。在此过程中,他默诵古今吟梅诗词的名句,揣摩用笔用墨意写的方法,构想出奇制胜的章法立意,从中国画的本体要求出发,探索并创立自己的种种表现样式,都是在“师法造化,中得心源”的基础上,使自己的心灵与自然物象浑然合一,形成饶有神韵的境界和语言风格。

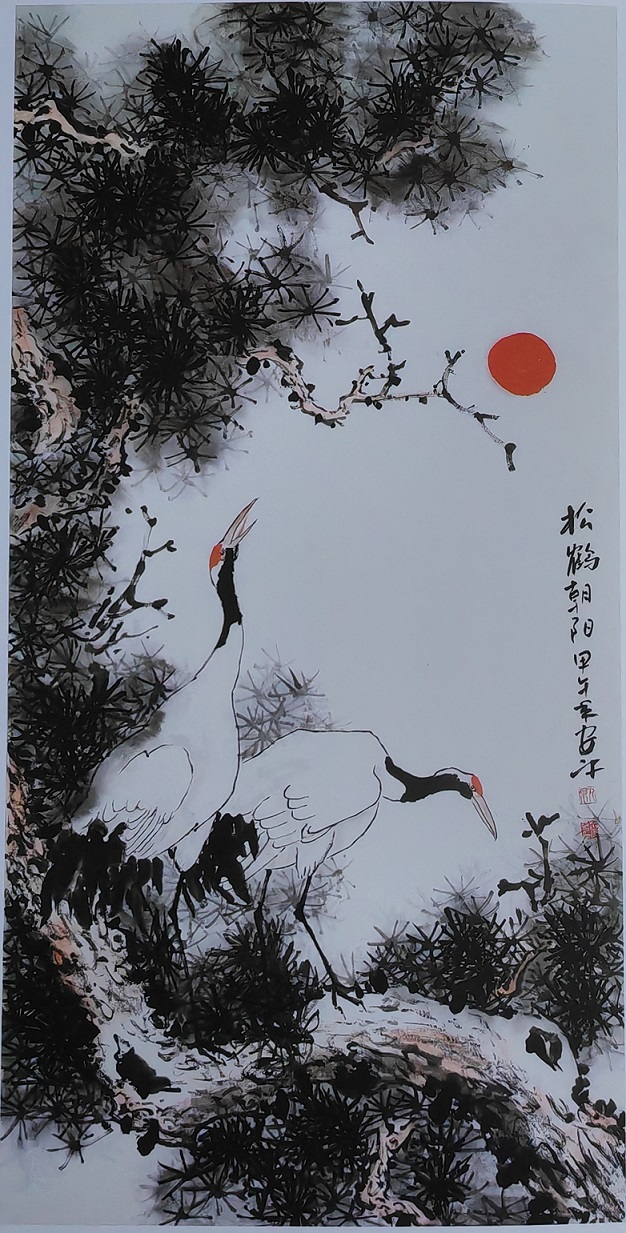

朱安平的花鸟画不止于梅花,其他题材大致分为两类:一类以大写意的语言方式,在传统题材中“变古为今”,一类以工兼写的小写意语体,取水墨与色彩的兼容之法,表现热带雨林山花野卉的草木精神,前者以简取胜,表现内容十分宽泛,都是老百姓熟悉的题材,如牡丹、秋菊、墨竹、紫藤、荷花、牵牛、葫芦、枇杷等花卉蔬果,多与公鸡、八哥、阳雀、白鹭、松鹤、游鱼等禽鸟鱼虫构成鸟飞花放的布局,情景交融,笔简意丰。画家追求的是疏花简叶,只鸟片石的空灵虚静,笔精墨妙和天趣盎然。而后者则以繁为主,多为满构图,多在传统的笔墨体系中融入西方的造型、构成与色彩技巧,强调现实的真切感受,注重花鸟与山水的结合,旨在复现花鸟的自然生存环境。这种可称之为“大景花鸟”的作品,完全不是文人花鸟的萧疏和冷逸,而是丰茂和谐、生机勃勃的自然实境之美。朱安平在这里关照的是充满活力的生命意识和谐和的自然精神。

朱安平的山水画以水墨为主,导源于西部山川的写生印象,但却不是具体自然景观的再现,多以雄厚苍劲的笔墨营造出吞吐于胸中的山情水境。他充分发挥了水墨材料的表现力,在娴熟的勾勒、皴擦、点、、积等技巧中,把山岳的高峻、树木的葱郁、丘壑的幽深、瀑水的流畅、云烟的霞蔚,描绘得雄强崇高、圈浑俊爽、苍茫秀润。画面不失“以线立骨”的刚劲,也不乏水晕墨彰的气韵,墨不掩笔,笔不碍墨,真实地表现了大自然的造化与神奇,实现了大山大水大境界的审美追求。他的设色山水,多根据表现内容而分而治之,或小青绿,或、或重彩,画家重视水墨与色彩的交织,强调以色显墨韵,以墨映色辉,与水墨山水殊途同归,表现出了自然山川的真性情。诸如《高山流水》的奇幻瑰伟,《宝山风云》的巍峨雄强,《灵石祥云》的险峻秀拔,《山光湖色》的平淡清丽、种种意境,在他的墨色挥洒下,都历历可感。在那里,无论是用笔、施墨还是赋色,都是蓬勃不息生命力的象征,都是他心灵深处挚爱祖国山河的感情抒发。

综观朱安平奇崛的艺术人生,回顾他不断取得的成绩,可以断言,他是一位极有天赋,极有智慧、极有才华的艺术家,集音乐、绘画于一身,熔花鸟、山水于一炉,汇论艺、著文、哲思于一体,朱安平努力让自己丰满起来,戮力使自己飞得更高。他经历过腥风血雨的岁月,品尝过酸甜苦辣的人生,但他像大山那样坚强,像梅花那样不畏风霜。生存就是幸存,当更加珍惜生命:活着就该拼命,不可安步当车。这就是他人生的信条、成功的秘诀。

苍天有眼,一面给你带来灾难,一面会为你洒满阳光。现在的朱安平,在北京已建立了自己的工作室,仍然沉浸在对笔墨语言的思考和研究中,并接受清华大学、人民大学美术学院的聘请,担任花鸟画高级研修班的导师。他的使命在于传播中国传统绘画,也使自己在自强不息的勤恳耕耘中,走进当代中国卓有成就的画家之列。他用自己的生命启发后学,他用自己的学识图解一幅幅艺术与生命交织辉映的画卷,他希望教学相长,薪火相传,师生共同浇灌这朵历史悠久的艺术之花,让它开得更为鲜艳,更为灿烂。为了实现自己的艺术理想,朱安平愿意倾其所有,让自己的余生更为精彩,更有意义。(作者系著名出版家、美术评论家、画家)

安徽发展网版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:安徽发展网” 的所有作品,版权均属于安徽发展网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:安徽发展网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明 “来源:XXX(非安徽发展网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:18225885531 邮箱 cp55991@163.com

推荐阅读

推荐阅读